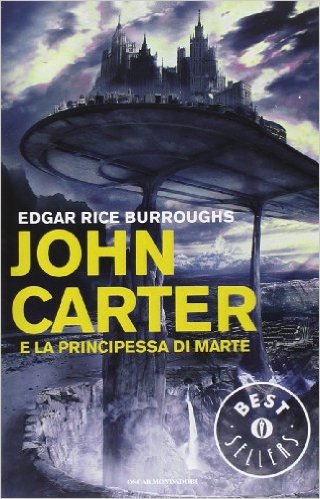

Recensione di “John Carter e la principessa di Marte” di Edgar Rice Burroughs

“Nel presentarvi in forma di libro lo strano manoscritto del capitano Carter, credo che alcune parole sulla sua eccezionale personalità possano risultare di qualche interesse. Il mio primo ricordo del capitano Carter risale all’epoca in cui per alcuni mesi fu ospite a casa di mio padre in Virginia, poco prima che scoppiasse la Guerra di secessione. Ero un bambino di cinque anni, allora, ma ricordo perfettamente quell’uomo alto, atletico, il volto liscio e la pelle scura, che io chiamavo zio Jack […].

Era un gran bell’uomo, alto più di un metro e ottantacinque, le spalle ampie e i fianchi stretti, e aveva il portamento di chi è abituato a combattere […]. La sua abilità nell’equitazione, specialmente durante la caccia, era una continua fonte di stupore e di ammirazione perfino in quel paese di magnifici cavalieri […]. Quando scoppiò la guerra, ci lasciò, e io non lo vidi più per quindici o sedici anni […]. Quando ritornò […] fui molto sorpreso nel constatare come non sembrasse invecchiato di un solo istante, né visibilmente cambiato in altro modo. Quando si trovava insieme agli altri era lo stesso individuo allegro e gioviale che avevamo conosciuto ai vecchi tempi, ma quando credeva di essere solo se ne stava seduto per ore fissando il vuoto, il volto impietrito, lo sguardo pieno d’ansia, di desiderio e di disperata sofferenza; durante la notte sedeva così, gli occhi rivolti al cielo, a qualcosa che non seppi finché non lessi il suo manoscritto, molti anni dopo”.

Così, in un delicato equilibrio tra rivelazione mistero, Edgar Rice Burroughs, nella doppia di veste di autore e personaggio, presenta John Carter, eroe di una delle saghe fantascientifiche più celebri della storia della letteratura; da una parte fornisce al lettore le informazioni essenziali, quasi intendesse prepararlo a ciò che sta per narrare e soprattutto dissipare ogni suo dubbio, ogni perplessità, e dall’altra lo prende per mano e lo conduce sulla soglia di qualcosa di talmente eccezionale, meraviglioso e terribile da sfiorare l’indicibile. Burroughs, che grazie a Carter (e ancor di più a Tarzan, che creò nel 1914, due anni dopo aver dato vita all’impavido soldato-gentiluomo del Sud destinato a conquistare Marte) conobbe fama e successo straordinari, si assume, nel primo romanzo della saga, John Carter e la principessa di Marte, il compito, nel medesimo tempo severo ed esaltante, di riscrivere i canoni del genere avventuroso rispettandone le caratteristiche fondamentali. Per riuscirci, opta per un rivoluzionario cambio di scenario; non più gli aspri e selvaggi territori d’America (che profondamente appartengono a John Carter) ma addirittura un nuovo mondo, un pianeta altro dalla terra, l’affascinante e sconosciuto Marte, sul cui suolo Carter viene inspiegabilmente catapultato dopo essersi rifugiato in una caverna per sfuggire a una banda di indiani. L’incandescente fantasia di Burroughs dà vita a una realtà ricchissima e sfaccettata, tanto più degna di nota se si pensa che la sua opera venne pubblicata, come accennato in precedenza, nel 1912; la sua prosa, di estrema semplicità stilistica eppure sovrabbondante a livello descrittivo, sconta inevitabilmente più di un’ingenuità; nonostante ciò, il respiro avventuroso, in più di un tratto perfino epico, della narrazione non viene mai meno; la sorpresa e il disorientamento di Carter, al principio del libro, ben presto lasciano spazio alla sua temerarietà e alla sua sete di gloria, ed egli, una volta compreso che Marte differisce dal suo pianeta natale per accidente (paesaggio, clima, abitanti, progresso tecnologico) ma non certo per sostanza (i popoli di Barsoom, questo il nome con il quale gli indigeni designano Marte, sono perennemente in guerra tra loro, proprio come accade tra gli esseri umani sulla Terra), si cala con prodigiosa semplicità nella sua seconda vita.

A contatto con popoli bellicosi (ma primitivi nella loro organizzazione sociale, fondata quasi per intero sul culto della ferocia e del valore guerriero), Carter, grazie anche alla particolare gravità di Marte, che gli permette di spiccare salti altissimi e di godere di un’agilità e una forza uniche, ottiene dapprima considerazione e rispetto e infine la lealtà e la devozione che si devono a un capo, o addirittura a un re. Guidato da un incorruttibile senso dell’onore e della giustizia, l’ex ufficiale dell’esercito confederato diviene leggenda su Barsoom; insegna ai marziani che esiste altro oltre all’ardore con cui si affrontano le battaglie – “Io non sono di Barsoom; i vostri costumi non sono i miei costumi, e io agirò in futuro come ho sempre agito in passato, secondo i dettami della mia coscienza, e guidato dalle usanze della mia razza […]. Ho capito che voi disprezzate ogni sentimento di generosità e gentilezza, ma io no, e posso convincere anche il più valoroso tra i vostri guerrieri che questi sentimenti non sono affatto incompatibili con l’abilità nel combattere” – e, a conclusione di una serie di peripezie nel corso delle quali a più riprese rischia di perdere la vita, trova l’amore di una bellissima e saggia principessa di nome Dejah Thoris.

Coinvolgente, non privo d’arguzia e ironia, fiammeggiante per inventiva e tambureggiante nel ritmo, magniloquente nelle scene di battaglia e carico di doloroso romanticismo nel disegno della storia d’amore tra John Carter e Dejah Thoris, John Carter e la principessa di Marte è piccolo gioiello letterario; un romanzo senz’altro datato, superato, che agli occhi del lettore moderno ha poco o nulla a che fare con la fantascienza e tuttavia mantiene intatta la propria dimensione eroica, specchio di un’idea del mondo (desiderata, sognata, inseguita, nutrita) nella quale virtù e purezza d’animo sono premio a se stesse.

Eccovi l’inizio del romanzo. La traduzione, per Mondadori, è di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli. Buona lettura.

Sono molto vecchio, non so esattamente quanto. Forse ho cento anni, forse più; ma non posso dirlo perché non sono mai invecchiato come gli altri uomini e non ricordo neppure di aver avuto un’infanzia. Fin dove la mia memoria arriva, ricordo di essere sempre stato adulto: un uomo di circa trent’anni. Oggi il mio aspetto è identico a quello di quaranta e più anni fa, eppure sento che non posso continuare a vivere per sempre, che un giorno affronterò la vera morte dalla quale non c’è resurrezione. Non so perché dovrei temere la morte, io che sono morto due volte e sono sempre in vita, tuttavia, al pensiero, provo lo stesso orrore che provate voi, che non siete mai morti. Ed è proprio a causa del terrore della morte, credo, che sono così convinto che morirò sul serio, questa volta.

Ciao Paolo, gran bella esposizione di uno di quei romanzi che mi avrebbe appassionato da bambino.

ciao alla prossima

Ciao Nino, grazie mille, come sempre!