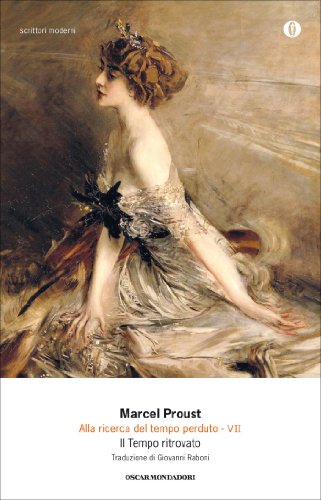

Recensione di “Il tempo ritrovato – Alla ricerca del tempo perduto VII” di Marcel Proust

Nell’esatta circolarità della Recherche, Marcel Proust ritrova, giunto all’ultimo volume

della sua fatica letteraria, quel tempo che è stato unico filo conduttore del suo narrare cogliendolo finalmente in quella dimensione d’eternità che, sola, è condizione di possibilità dell’opera d’arte e nello stesso momento seguendolo, non senza meraviglia e sgomento, in quel farsi ininterrotto di giorni, mesi, anni, esistenze di cui ogni persona ha, se non piena conoscenza, almeno vago sentore, o impressione. Il tempo, misura dell’umano vivere, non è che un meccanismo, qualcosa di estrinseco che si limita a funzionare secondo leggi che restano, se non completamente misteriose a tutti, in gran parte ignote ai più, e in questo senso non ha in sé alcun interesse, non sprigiona fascino, non accende il pensiero; il suo passare non differisce dal costante avanzare delle lancette di un orologio, che sempre ripercorrono il medesimo sentiero, non diversamente da come gli uomini, mattino dopo mattino, replicano gli stessi gesti, le stesse conversazioni, persino le stesse riflessioni. Nel tempo, nella sua rete, tutto ciò che vi si raccoglie ha la qualità nebulosa e inafferrabile dell’effimero, vive, fors’anche brilla nei casi più fortunati, nell’attimo di un’esclamazione, di uno sguardo, di un sorriso o di una lacrima, nell’istante di una frase sussurrata o di un motto particolarmente ispirato offerto nel bel mezzo di una conversazione, di una cena, di un ricevimento, e nel giro di qualche ora al massimo è già completamehte perduto, dimenticato a tal punto che non v’è differenza sensibile tra la sua creazione (di cui non rimane traccia) e la sua assoluta non esistenza. Ed è di questo tempo, della sua tirannia odiosa e inevitabile, di questa sua velenosa sterilità che tutti contagia, che Marcel Proust, a migliaia di pagine di distanza dal principio della sua opera, racconta, fermandosi, come un viandante colto da zoppia che non sia più in grado di proseguire lungo la strada su cui si è incamminato se non a prezzo di enormi sforzi e frequentissime pause di riposo, su scampoli di quella memoria miope, imprecisa, balbettante e sfuocata che non è che traccia di ciò che siamo stati (chissà quanto volontariamente) e più non siamo, proprio come quel che rimane nel piatto alla fine di un pasto testimonia che qualcosa è stato ingerito e che proprio per questa ragione di quel che è servito a saziarci non rimane che l’inessenziale, un’anonima prova materiale. Il tempo di un uomo (Proust stesso per primo, e poi quello di coloro con cui nel romanzo Il tempo ritrovato – Mondadori, collana I Meridiani, traduzione di Giovanni Raboni – egli si intrattiene, Gilberte, Robert de Saint-Loup, il barone di Charlus tra gli altri, personaggi che ben altra importanza e bel altro profilo hanno avuto nei libri precedenti) e i frammenti dei suoi ricordi, trascinano l’autore in un pellegrinaggio esausto e disperato in un mondo di rovine, di cui il primo conflitto mondiale, colto in una Parigi stravolta rispetto a quella conosciuta negli anni di gioventù, è metafora fin troppo trasparente; in una realtà in apparenza identica a quella mirabilmente disegnata in ogni dettaglio nel resto dell’opera eppure del tutto differente, perché privata della possibilità stessa dell’arte, di quell’unico slancio creativo capace di dare ragion d’essere a ciò che è, arte che lungi dall’essere capacità immaginativa, nascita ex nihilo, preesiste al suo artefice, cui non si chiede di inventarla ma per l’appunto di ritrovarla, e non nell’elementare semplicità del sé storico, bensì in un io universale che attende d’essere compreso e colto, Proust vaga come perduto, la sua anima ridotta in pezzi, il suo destino letterario, percepito in un lontano ieri, ormai abbandonato.

Finché, proprio come accaduto all’inizio del suo viaggio, della sua ricerca (che qui deve ancora prendere le mosse, perché l’autore ignora se per l’arte, per la sua arte, possa esserci una possibilità), il motore del ricordo da cui tutti siamo scossi, non si inceppa, non perde d’improvviso il proprio monotono incedere propulsivo interno spalancando così, dinanzi allo scrittore che non credeva ormai più al suo essere scrittore e che viene investito da tre impressioni successive che lo riempiono di una felicità quasi inesprimibile, un mondo radicalmente nuovo e insieme talmente intimo dell’autore come lo è la sua stessa anima. Così illustra ciò che Proust prova Giovanni Raboni nelle dense pagine dedicate ai diversi argomenti trattati nel volume: “Cos’hanno in comune fra loro (e con la sensazione legata al sapore della madeleine [che apre la Recherche]) le tre sensazioni?. Questo: che [Proust] le prova tanto nel momento attuale quanto in un momento lontano; la felicità di cui sono portatrici è dunque la felicità di godere dell’essenza delle cose al di fuori del tempo, felicità che trasforma istantaneamente chi la prova in un essere extratemporale: un istante affrancato dall’ordine del tempo ricrea in noi, per sentirlo, l’uomo affrancato dall’ordine del tempo, per il quale la parola ‘morte’ non ha alcun senso“.

Ecco dunque il libro che Proust è ormai pronto per scrivere, un libro che andrà al di là della morte non perché destinato a sopravvivere al suo autore ma perché libro d’essenze, libro d’eternità, libro che traduce, come ogni libro dovrebbe fare, quei segni al di là del tempo disseminati nel tempo ordinario della vita umana la cui ricerca, il cui recupero, la cui restituzione al mondo, è forse la sola attività che possa dirsi eminentemente umana. Alla quale consacrare, per intero, l’esistenza.

A voi l’incipit. Buona lettura e buon 2023.

Tutto il giorno, in quella casa un po’ troppo campagnola che non sembrava niente più d’un luogo di siesta fra una passeggiata e l’altra o durante un’acquazzone, una di quelle case dove ogni salotto fa pensare a una pergola e dove, sulla tappezzeria delle camere, in una le rose del giardino, nell’altra gli uccelli degli alberi vi hanno raggiunti e vi fanno compagnia – uno per uno, almeno – perché erano vecchie tappezzerie dove ogni rosa era così separata dall’altra che si sarebbe potuto, se fosse stata viva, coglierla, ogni uccello metterlo in gabbia e addomesticarlo, senza niente di quelle grandi decorazioni delle camere d’oggi, dove su un fondo d’argento tutti i meli di Normandia son venuti a profilarsi in stile giapponese per allucinare le ore che trascorrete a letto; tutto il giorno lo passavo nella mia camera, che dava sul bel verde del parco e i lillà dell’ingresso, le foglie verdi dei grandi alberi in riva all’acqua, scintillanti di sole, e la foresta di Méséglise.